«Sarà bene ricordare a chi non sa, e a chi preferisce dimenticare, che l’Olocausto si è esteso anche all’Italia, benché la guerra volgesse ormai alla fine». Primo Levi scandisce ogni singola parola, le soppesa, dà loro il valore che meritano. «Sarà bene ricordare». Un’esortazione, per quanto dolorosa e straziante sia, a mantenere viva la memoria. Perché i milioni di vittime innocenti dell’Olocausto nazista non vengano dimenticate. È il 20 luglio del 2000 quando, con la legge 211, viene istituito in Italia il Giorno della memoria, che si decide di celebrare il 27 gennaio. Quello stesso giorno del 1945 quando l’esercito sovietico fa il suo ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendo e rivelando al mondo atrocità indicibili.

Riprendendo le parole di Levi, benché la guerra volgesse ormai al termine, le persecuzioni non hanno risparmiato l’Italia. E restringendo il campo, nemmeno Imola. Tanti gli ebrei rifugiatisi in città per sfuggire ai rastrellamenti nazifascisti. Tra questi Paolo Schweitzer, una figura rimasta impressa nella memoria della comunità imolese.

Dalla fuga all’arrivo a Imola

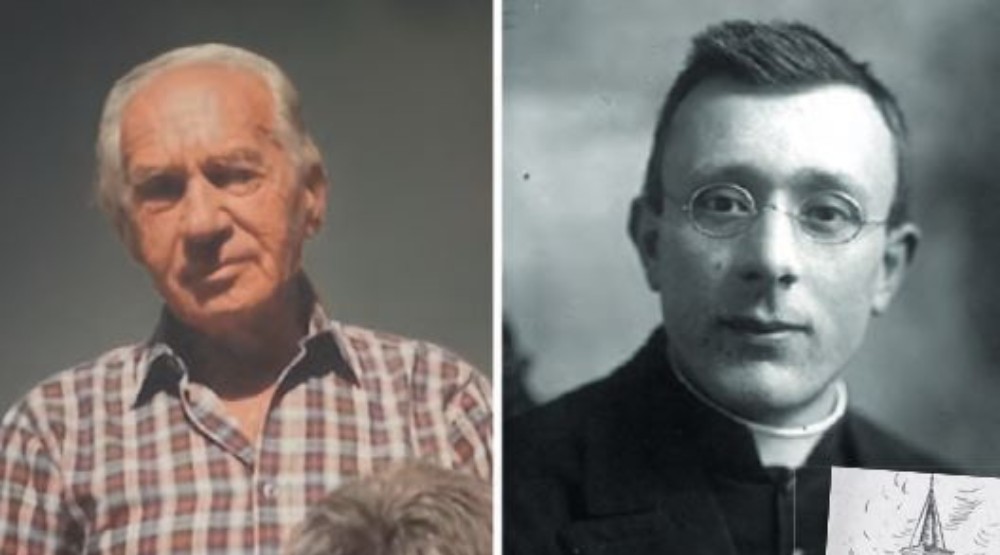

Originario di Fiume, ma residente a Torino, Paolo Schweitzer – che per aver salva la vita fu costretto a cambiare il cognome in Santarcangeli – nel 1943 si allontana dal capoluogo piemontese per sfuggire alle sempre più sistematiche persecuzioni nazifasciste nei confronti degli ebrei. Comincia così il suo peregrinare nell’Appennino toscoemiliano alla disperata ricerca di una sistemazione sicura per lui e la madre Anna Baruch. È nel mese di settembre che i due raggiungono Imola, dove si imbattono nel Carmine, allora affidato a don Giulio Minardi. Come riportato nel libro Dal regno al regime, ebrei imolesi dall’unità d’Italia alle leggi razziali, scritto da Andrea Ferri, «Santarcangeli rimase nascosto insieme alla madre nella canonica del Carmine sino alla fine della guerra, rimanendo anche in seguito in stretti rapporti epistolari con don Giulio e con monsignor Walter Falconi, allora sacerdote da pochi anni e collaboratore del parroco». Dopo il 14 aprile 1945, giorno in cui le forze alleate liberano Imola, Santarcangeli sceglie di affidare alla carta la sua memoria, contornata di tante sofferenze, ma anche di quelle gioie inaspettate vissute proprio durante gli anni al Carmine. E così, senza più nascondere la sua vera identità, nel luglio del 1945 pubblica con il nome di Paolo Schweitzer l’opuscolo Il Carmine d’Imola in tempo di guerra, curato dal Comitato di liberazione nazionale d’Imola.

L’incontro con don Giulio Minardi

Provate a chiudere gli occhi e a immaginare il signor Schweitzer, seduto in una piazza Matteotti di 79 anni fa, mentre è intento a scrivere queste righe. I suoi occhi osservano volti che, pur lentamente, cercano di tornare sereni. Ognuno riprende le proprie attività, a fatica, ma non senza fiducia. «Sono fuggito da casa nell’autunno del 1943 perché conscio che entro breve tempo sarei stato scoperto dagli organi della polizia fascista, con rischio certo della mia vita, mi aggiravo nei dintorni d’Imola, ignorando dove e in quale modo avrei potuto trovare un asilo che offrisse qualche garanzia di sicurezza». Così Schweitzer inizia il suo racconto. Poi l’incontro, quasi provvidenziale, con don Giulio Minardi. «Non lo conoscevo affatto, gli recavo soltanto la raccomandazione di un sacerdote suo amico. Esposi il mio caso, che coinvolgeva in grandi rischi chi mi avrebbe ospitato. Ciò malgrado, don Minardi non ebbe un attimo d’esitazione e mi accolse nella sua casa, dove rimasi per oltre un anno e mezzo».

Gli anni al Carmine

Leggendo le pagine dell’opuscolo l’impressione è che l’autore abbia scritto di getto, cercando di ritagliare un meritato spazio per tutti i numerosi ricordi che affollavano la sua mente. Ma nelle sue parole c’è sempre un senso di angoscia. Quel tipo di angoscia che difficilmente si cancella. «Tutti ricordano i funesti allarmi che desolavano la città non appena si diffondeva la notizia che i tedeschi avevano ripreso a rastrellare. Ricordiamo ancora gli urli degli sgherri germanici, ricordiamo l’urto dei calci di fucile contro le porte barricate. Ogni uomo, dal bambino appena un po’ cresciuto fino al vecchio cadente, era buona preda». Ecco l’angoscia, che inevitabilmente pesa come un macigno sul petto del lettore. Ma ci sono stati anche momenti leggeri. «Quando le perquisizioni di bestiame si fecero sempre più frequenti e rovinose, don Minardi provvide ad accogliere e a nascondere tutti gli animali della colonia agricola dell’Istituto e quelli che i contadini dei dintorni gli portavano. E fu così che ci si imbatteva in maiali e in vitelli, in tacchini e in somari, in vacche e in cavalli, in gruppi di pollame o di oche nei luoghi più imprevisti e più impensabili, tanto nell’edificio dell’Istituto quanto in quello della chiesa del Carmine, sì che, secondo la bonaria espressione dello stesso don Minardi, l’ambiente somigliava all’arca di Noè». E ancora: «Quando la corrente elettrica venne a mancare, fu installata perfino una centrale elettrica, composta di una bicicletta, di un piccolo motore e di qualche accumulatore racimolato qua e là». Uno spazio consistente nel racconto di Paolo Schweitzer non poteva che essere dedicato a don Giulio Minardi. Una persona buona, altruista, che si è battuta in prima linea per una causa che gli sarebbe potuta costare la vita. «Decine e decine di giovani, disertori dell’esercito fascista, operai imolesi, sfollati del meridione trovarono ricetto, alloggio, vitto presso il curato del Carmine, che aveva sempre del posto, non diceva mai di no, non chiedeva mai nulla a nessuno e che sapeva infondere del coraggio nell’animo dei più sfiduciati. Se tutto andò bene il merito è senza dubbio alcuno di don Giulio Minardi».

© Riproduzione riservata